風薫る5月になりました。

今月も読んで楽しい気分になる話題に絞ってお届けいたします。

どうぞよろしゅうに。

※商品やお店の話題になることもありますが、#PR(商品紹介)などの広告活動は一切しておりません。

月間京都 2025年5月号(青もみじと苔庭)

特集内容

●隠れ青もみじと苔世界に憩う

●ひみつの苔庭に癒やされる

●青もみじに包まれる電車

●青もみじが素敵なレストラン

●青もみじが美しいカフェ

●青もみじのライトアップ情報

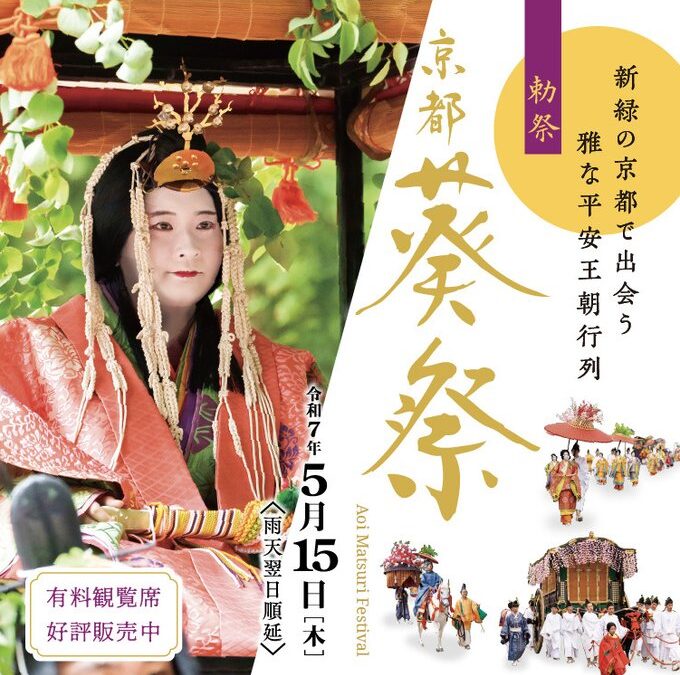

●青の季節の葵祭案内

●春から初夏の花風景情報

2025年(令和七年)5月(皐月)の話題一覧

5月30日(金):「蘭奢待(らんじゃたい)」

5月7日(水):「コンクラーベ」

5月6日(火):鯉の滝登り見たことありますか?

5月5日(月):「さつき」と「つつじ」は同じか違うか?

5月4日(日):「あやめ」と「しょうぶ」は同じか違うか?

5月3日(土):「文化勲章の香りとは?」

5月2日(金):「なんで5月は皐月なの?」

5月1日(木):「京都迎賓館は有料なのに超お得!」

2025年(令和七年)5月30日(金)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 29, 2025

2025年5月30日(金)

旧暦5月4日 友引

己亥(つちのと い)

十二直 やぶる

さんりんぼう

潮回り 中潮

正午月齢 3.0

正午月相 3.2https://t.co/Dyw6sdDo1l

【30日 九州~東北は曇りや雨 関東は雨で激しく降る所も 北海道は晴れて汗ばむ陽気】 https://t.co/NxAni8xA57 今日30日は九州から東北は広く曇りや雨となるでしょう。特に関東や伊豆諸島は広く雨が降り、沿岸部では局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。

— tenki.jp (@tenkijp) May 29, 2025

今日の話題:「蘭奢待(らんじゃたい)」

「正倉院 THE SHOW」会場で

天下第一の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」の香りを再現!

と伝えています。

マジ...ですか!

以前「蘭奢待(らんじゃたい)」を実際に焚いてみたドキュメンタリがNHKで放映されました。

興味津々で拝見しましたが、参加した方々の反応は「微妙」...

正直、よくわからなかった、のではないかと推察した次第です。

それは

会場のせいなのか、

あるいは

蘭奢待そのものが経年変化してしまっているのか、

知るすべもありません。

これまで

これまで足利義満、足利義教、足利義政、織田信長、明治天皇らが切り取っている。

ということです。

なのでこの方々はどんな香りがしたのか体験されていることでしょう。

が、今回は

科学的に分析して香りを忠実に再現

とのことです。

これでアナタも足利将軍や織田信長、明治天皇に仲間入りできるかも...デス。

\史上初/

— 美術展ナビ (@art_ex_japan) May 26, 2025

天下第一の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」の香りを再現!信長も愛した香りを「正倉院 THE SHOW」会場で味わえます。正倉院事務所として初の試みです。大阪歴史博物館で6月14日から、上野の森美術館で9月20日から。

再現方法など詳しくは👇

https://t.co/fbXC4mNbn6 pic.twitter.com/DcssRRXFU8

上記投稿には

再現方法など詳しくは

とありますが、リンク先には詳しく書かれていません。(今のところ)

「あれれ...」

なんですが、この件についてNHKで番組制作されているそうです。

「フロンティア 蘭奢待(らんじゃたい) 天下無双の香りの謎」 BSP4Kで6月1日(日)、NHK BSで6月7日(土)に放送

— 美術展ナビ (@art_ex_japan) May 27, 2025

正倉院の初の科学調査に密着取材。極上の香りを生み出す意外な成分とは?特別展「正倉院 THE SHOW」の予習にもいかがでしょう。 https://t.co/PRWDkuO9mj pic.twitter.com/hwJxjx7T9R

「そりゃ、よかたい、よかたい」

急に九州弁?

まぁ、いずれにしても番組見れば再現方法もわかるようです。

番組放映までお待ちくださいネ。

「待っていらんじゃたい」

2025年(令和七年)5月7日(水)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 6, 2025

2025年5月7日(水)

旧暦4月10日 先勝

丙子(ひのえ ね)

十二直 あやぶ

潮回り 長潮

正午月齢 9.3

正午月相 9.3https://t.co/QwP43Vn0Et

【今日の天気】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 6, 2025

GW連休明けの今日は西から天気が回復し、暖かくなる見込みです。黄砂の飛来によって少し霞んだ空となる可能性があります。関東も日差しが戻りますが、午後はにわか雨が心配です。北日本は午前を中心に雨の降りやすい天気で、通勤通学には傘が必要になります。https://t.co/SjlofqEpEQ pic.twitter.com/QvvtJhlCWV

今日の話題:「コンクラーベ」

NHKでは

次のローマ教皇を決める選挙、コンクラーベが日本時間の7日夜からバチカンで始まります。

と伝えています。

ローマ教皇を決める選挙「コンクラーベ」今夜から始まるhttps://t.co/QKWXeRaNgy #nhk_news

— NHKニュース (@nhk_news) May 6, 2025

「コンクラーベ」はイタリア語ではなくラテン語語です。

NHK記事のリンク先に詳しい説明があります。

コンクラーベとは

新しい教皇は、教皇に次ぐ地位にある枢機卿たちによって「コンクラーベ」と呼ばれる選挙で選ばれます。「コンクラーベ」とはラテン語で「鍵がかかった」という意味で、13世紀に教皇の選出が紛糾しておよそ3年にわたって空位が続いた際に、怒った市民が枢機卿たちを閉じ込め、新しい教皇を選出させたことがその由来とされています。

(中略)

投票総数の少なくとも3分の2を獲得することが必要で、初日は午後に1回、2日目と3日目は午前と午後に2回ずつ投票が行われ、要件を満たす人が出るまで繰り返されます。

初日を含めて3日間、教皇が選ばれない場合は、最長で1日祈りなどの期間を設けてから再び投票を始めます。

投票の結果、教皇が決まらない場合は煙突から黒い煙があがることになっていて、新しい教皇が決まると礼拝堂の煙突から白い煙があがり鐘が鳴らされることになっています。

説明にありますように「コンクラーベ」では

定められた当選得票数に至るまで選挙投票が繰り返されることになります。

では、最も長くかかった期間は?というと

驚くなかれ

1268年から1271年までの2年9か月

だそうです。

「えーっ! その間、ずっと選挙してたの?」

はい、まさに根競べ(コンクラベ)...

2025年(令和七年)5月6日(火)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 5, 2025

2025年5月6日(火) 振替休日

旧暦4月9日 赤口

乙亥(きのと い)

十二直 やぶる

さんりんぼう

潮回り 小潮

正午月齢 8.3

正午月相 8.4https://t.co/CWUfV4mjaM

【今日の天気予報】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 5, 2025

ゴールデンウィークの4連休最終日となる6日(火)振替休日は、北海道を除くほぼ全国的に雨が降ります。所々で雨雲が発達し、一時的に雷を伴って強く降る可能性があるため注意が必要です。沖縄には大雨警報の発表されている所があります。https://t.co/A25YRqh0fR pic.twitter.com/E0hMXdRWkM

今日の話題:鯉の滝登りみたことありますか?

今日で今年のゴールデンウィークが終わりです。

日本全国的に雨に見舞われていますが、昨日は天気も良く、こいのぼりも気持ちよさそうにおよいでいました。

本日は #端午の節句 、#五節句 のひとつです。菖蒲などで邪気払いをしていた中国の行事が、平安時代に宮中行事として取り入れられました。武家社会になり「菖蒲=勝負」とかけて兜を飾る男の子の祭りとして定着したようです。#立夏 でもある本日、子どもたちが夏を元気に過ごせるようお祈りします。 pic.twitter.com/StncBg4Bo3

— 晴明神社 (@seimeijinja) May 5, 2025

本日5月5日は #こどもの日 #端午の節句 ということで鯉のぼりを描いた浮世絵をご紹介。歌川広重の「名所江戸百景 水道橋駿河台」です。画面いっぱいに大きく描かれた巨大な鯉のぼり。江戸の町の空を悠々と泳いでいます。※現在展示されておりません。 pic.twitter.com/BRJ0vyyt9u

— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) May 5, 2025

「こいのぼり」といえば

♬ 甍の波と雲の波~ ♬

ですよね。

甍の波とは瓦屋根が連なった景観のことです。

🎵甍の波と雲の波~🎏

— 明鏡国語辞典 (@MeikyoKokugo) May 5, 2023

「鯉のぼり」の歌に出てくる「甍(いらか)」とは?

『明鏡国語辞典 第三版』では、コラム「ことば比べ」で「屋根」との違いも解説しています。 #明鏡 pic.twitter.com/pIjfi7Mup6

この「こいのぼり」の歌、

3番では、鯉がたくさんの滝を上って龍になるという歌詞です。

つまり「鯉の滝登り」をうたっています。

観光ガイドをしていると「鯉の滝登り」を模した造りの庭園が多いので

説明する必要があります。

ザックリ調べると

『後漢書』(李膺伝)や『三秦記』(さんしんき)などの中国の文献にある

というような記載になります。

ところが!

さらにその文献を調べると、「鯉」とは一言も書かれていません。

これは困ったと、じっくり調べると後漢書などではなく、

日本人大好きな唐の詩人白居易(はくきょい)の詩がネタ元になっているようです。

「鯉魚跳龍門」(『白居易集』)

このいきさつは長くなるので省略させていただきますが、私は

「鯉の滝登り」というエピソードは白居易の詩から来ています。

と説明するようにしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・

まぁ、どっちでもいいかと思いながらもAIに「どうして鯉なのか」聞いてみました。

聞くなら中国の故事ですから中国製AIであるDeepSeekですよネ。

日本独自の解釈

中国では「黄河の魚全般」だった話が、日本では「鯉」のみに収束した理由:鯉の滝登りが実際に観察されやすかった(日本の河川では鯉が目立つ)。

いやいや、マジですか?

日本では鯉の滝登りを実際に観察されやすい

そうです。

これはガイドネタに使えますね。

今度お客様に聞いてみます。

「鯉の滝登り見たことありますか?」

2025年(令和七年)5月5日(月)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 4, 2025

2025年5月5日(月) こどもの日

旧暦4月8日 大安

甲戌(きのえ いぬ)

十二直 とる

二十四節気 立夏

端午

潮回り 小潮

正午月齢 7.3

正午月相 7.5https://t.co/DosCsWZBLO

【今日の天気予報】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 4, 2025

4連休3日目の今日5月5日(月)こどもの日は、本州付近は高気圧に覆われて晴れるところが多い予想です。朝のうち雨が強まっている北日本も次第に天気が回復します。

一方、前線の停滞する沖縄や奄美は強い雨に注意してください。https://t.co/xm1ETcBto0 pic.twitter.com/0JTQy4ck6j

今日の話題:「さつき」と「つつじ」は同じか違うか?

「あやめ」、「しょうぶ」、「かきつばた」の話をしたら、私の周りにいる花大好き人間たちが大騒ぎ。

花が好きすぎる人の話は細かすぎて、よけいムズイです(涙)。

赤、白、ピンク…5万株のツツジが見頃 さばえつつじまつり 5日まで西山公園で開催 #鯖江市 #福井テレビ #newsイット https://t.co/kIcEmA4arH

— 福井テレビ newsイット! (@ftbnews8) May 3, 2025

そこでこの時期定番のネタ、「さつき」と「つつじ」の違いです。

この件については花大好き人間たちから良いこと教わりましたので皆様と共有いたしますネ。

当初、私は「さつき」と「つつじ」の違いについて自信がありました。

- おしべが5本:さつき確定!

- おしべが6本以上:つつじ確定!

だったのです。

ところが花大好き人間たちによると

さつきやつつじは人気があるので品種改良も進み

- おしべが5本以上あるさつき

- おしべが5本のつつじ

もあるそうです。

マジ...ですか。

でも花好き廃人、いや失礼しました、達人たちが言うのは

- ぽつぽつと咲いているのがさつき

- まとまって一斉に咲いているのがつつじ

これはもう慣れれば遠目からでも即判別できるそうです。

調べれば咲く時期だとか葉の形などいろいろあるのですが、この方法が一番早くてわかりやすいとか。

廃人、いや達人たちも、たまには良いこと教えてくれますねぇ。

「さつきも同じ言い間違い、わざとしたでしょ。」

あれ、意図がつつじ(通じ)ちゃいました?

でも廃人にはリスペクトの気持ちも入っているんです。

2025年(令和七年)5月4日(日)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 3, 2025

2025年5月4日(日) みどりの日

旧暦4月7日 仏滅

癸酉(みずのと とり)

十二直 とる

潮回り 小潮

正午月齢 6.3

正午月相 6.6

上弦(半月)https://t.co/c8nuspRpZh

【今日の天気予報】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 3, 2025

5月4日(日) みどりの日は、北日本や沖縄などで雨の降る一日です。雷を伴って強く降る可能性があるため注意してください。

西日本や東日本は昼間は晴れるところが多いものの、関東は午後にゲリラ雷雨となる可能性があります。https://t.co/smyaixv8Cb pic.twitter.com/H5AyeYWVLW

今日の話題:「あやめ」と「しょうぶ」は同じか違うか?

初夏の季節を告げる「しょうぶ」と「あやめ」は漢字で書くとどちらも「菖蒲」です。ですが、植物的には「しょうぶ」は「ショウブ科」で「あやめ」は「アヤメ科」。大宮第二公園の菖蒲田で見ごろを迎える「はなしょうぶ」はアヤメ科です。見分け方を知っているとより楽しめますね。 pic.twitter.com/RSRnVXCV7B

— さいたま市立大宮図書館 (@SaitamaOmiyaLib) June 13, 2023

さすが図書館、丁寧かつシンプルに教えてくれていますね。

「あやめ」と「しょうぶ」は同じ漢字で「菖蒲」です。

「あやめ」はアヤメ科、「しょうぶ」はショウブ科の違う植物です。

でも「はなしょうぶ」はアヤメ科です。

はい、よくわかりましたネ。

「...って、ちっともわかりませんよ!」

あらら、そうですか、困った子ちゃんですねぇ。

ではこれでどうでしょうか。

この季節によく見るこの花。先日写真に撮ったけど、あやめ?しょうぶ?かきつばた?となりました。花の根元の筋が網目状だとあやめ、黄色だとしょうぶ、白だとかきつばたなのだとか。これはかきつばた、なんですね。スッキリ😊 pic.twitter.com/whzO1WKFib

— 京都 新京極商店街【公式】 (@shinkyogoku150) May 20, 2023

花の根元の筋が

網目状:あやめ

黄色:しょうぶ、

白:かきつばた

です。

これでもう安心ですネ。

「何が安心よ、根元の筋って何よ、

余計わかりませんよ!

それに「かきつばた」って1つ増えちゃってるじゃない!」

それは失礼しました。

「かきつばた」も「あやめ」や「しょうぶ」によく似ています。

実は私も見分けることできないんです...(涙)

「三つ子さんですか?」みたいな感じです。

「ように似てはりますなぁ」

・・・・・・・・・・・・・・・・・

では一応の公式見解まとめておきましょう。

あやめ(菖蒲)

花びらの根元に網目模様!

少し乾いた場所が好き

しょうぶ(菖蒲)

実は花びらが目立たないから、見た目は葉っぱがメイン

お風呂に入れる「しょうぶ湯」で有名

はなしょうぶ(花菖蒲)

花びらの根元に黄色い模様がある

水辺が好きで、湿った場所に生えていることが多い

かきつばた(杜若)

花びらの根元に白い模様がある

しょうぶやはなしょうぶよりも、水があるところが好き

見分けるポイント

花びらの模様(網目・黄色・白)

生えている場所(乾いたところ・湿ったところ・水の中)

「黄色だったらはなしょうぶ、白だったらかきつばた」と覚えると良い

らしいですよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

見分けるのがこんなに大変だったとは...

これでは勝負にならない...

2025年(令和七年)5月3日(土)の話題

<今日のこよみ>

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 2, 2025

2025年5月3日(土) 憲法記念日

旧暦4月6日 先負

壬申(みずのえ さる)

十二直 さだん

潮回り 中潮

正午月齢 5.3

正午月相 5.6https://t.co/wzRlLvq5aQ

【今日の天気】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 2, 2025

4連休スタートの3日(土)・憲法記念日は、西日本から東日本で晴れる所が多くなります。雨が残る北日本も天気は回復に向かう見込みです。https://t.co/fnlbLBmFpC pic.twitter.com/0zseCMoIsw

今日の話題:「文化勲章の香りとは?」

「えぇ?文化勲章?

文化勲章って11月3日の文化の日のやつでしょ、

今いつだと思ってるの、5月よ!

しかもゴールデンウィーク!

それに文化勲章の香りって...

ガイドさん、いよいよおかしくなってきた?」

はい、お気遣いいただき有難うございます。

その文化勲章なのですが、

このデザイン、何をモチーフにしていると思いますか?

【文化勲章】

— 群馬県立土屋文明記念文学館 (@Bunmei_bungaku) November 3, 2024

開催中の企画展には勲章受章者が大勢登場✨

谷崎潤一郎

永井荷風(宛書簡等)

佐藤春夫(宛書簡等)

鏑木清方(挿画、源氏物語ポスター原画)

安田靫彦(源氏物語挿画)

小倉遊亀(源氏物語挿画)

棟方志功(板画)#文豪谷崎潤一郎

画像は

🌸土屋文明の文化勲章🌸

\常設展示中です/ pic.twitter.com/mco0jBpex9

5月といえば「皐月」でした。

他に「早苗月」とかある中に「橘月」。

そう、文化勲章のデザインは橘の花をモチーフにしているそうです。

「あら、文化勲章って橘の花だったの。

でも、なんで?」

よくぞ聞いてくださいました。

と言っても私も本で読んだだけですが

昭和天皇が文化勲章は桜より橘が良いのではとおっしゃったそうです。

なんでも桜は武士(つまり戦い)のイメージがあるとか。

たしかに...

大きな戦争があって余計にそう思われたのでしょうか。

「でも、なんで橘?」

ふたたびよくぞ聞いてくださいました。

天皇陛下からすると桜と並ぶものは橘になるらしいです。

ほら、御所の庭にある「左近の桜」、「右近の橘」。

「あぁ、雛飾りのお雛様の両側にあるヤツね。」

そうなんですよ、面白いですね。

「別に面白くないわよ!

その文化勲章がどうしたの?」

三度(みたび)よくぞ聞いてくださいました。

タチバナ(橘、学名:Citrus tachibana)は、ミカン科ミカン属の常緑小高木で柑橘類の一種である。(Wikipedia)

5月と言えば「皐月」、「早苗月」などに加えて「橘月」という話に戻しますね。

これは伊勢物語や古今和歌集で有名な

『五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする』

からきているそうです。

この歌はあまりに有名すぎて誤解や勘違いも多いようです。

各種書籍やネットにも様々な解説がありますので気になった方は調べてみて下さい。

ここでは2点だけ:

「昔の人」は亡くなった人(故人)ではない。

文字通り旧知の人だそうです。

袖の香は花橘の香と同じ香りではない。

昔の人が橘の花(ミカンの花)のにおいを衣服に付けていたという誤解がすごく多いそうです。

花橘の香は、昔の人が衣服に焚き込めていた香を想い出すことの、きっかけと言うか導入のような役目とのことです。

「うーん、よくわかんない...」

ですよね。

伊勢物語には、その際のシチュエーションが描き出されています。

行方知れずの女房を探している男が、ある時ある場所で出されたお膳に橘の花が添えてあったそうです。

その橘が載ったお膳を差し出した女の袖から漂う香りが、探し求めていた女房その人であることを告げている。

ザックリ、そんな感じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

長くなってしまいましたが

橘のデザインの文化勲章はどんな香りがするのか?

それは文化勲章をかけた姿を見れば

授与された方の功績が香りだち、表彰されるのにふさわしいとわかる

と言いたかったのでした。

「文化勲章の香をかげば受賞者の功績の香ぞする」

ミカンの香ではありませんよ。

そんな失礼なこと言ってはみかん!

2025年(令和七年)5月2日(金)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 1, 2025

2025年5月2日(金)

旧暦4月5日 友引

辛未(かのと ひつじ)

十二直 たいら

潮回り 中潮

正午月齢 4.3

正午月相 4.6https://t.co/gqwDNJOskX

【明日の天気】

— ウェザーニュース (@wni_jp) May 1, 2025

明日5月2日(金)は低気圧の通過に伴って雨の強まる所があります。朝は近畿、午後は東海や関東で強い雨に注意が必要です。北陸、北日本でも次第に雨が降り出します。https://t.co/AYUD0ReGQb pic.twitter.com/GJ9r9IdTvw

今日の話題:「なんで5月は皐月なの?」

5月の呼称は「皐月(さつき)」ですよネ。

難しい漢字です。

「でも、何で5月が皐月?」

【皐月だけじゃない?5月の呼び名】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 30, 2025

5月は「皐月(さつき)」と呼ばれますが、それ以外にも呼び名があることを知っていますか?

ちなみに皐月の"さ"は、田の神、あるいは、田の神に捧げる稲を表すといわれます。

様々な5月の呼称とその意味をご紹介します。https://t.co/rMW555p9tb pic.twitter.com/CVTGMnWopp

なぜ「皐月」と呼ぶのか?

「“皐月”の“さ”は、田の神、あるいは、田の神に捧げる稲を表すといわれます。また、“早苗月(さなえづき)”の略だとする説もあります。早苗の“さ”は、時期的に早く若々しいという意味の接頭語とも考えられますが、皐月の“さ”と同じと解釈することもできますから、やはり、田の神と関係があるのでしょう。

いずれにしても、作物が芽を出すとか、田植えの時期とか、

農業(稲作)に関連するようです。

そう言えば「さつき」とか「さなえ」って名前の人いますよネ。

5月生まれなのでしょうネ、きっと。

そう言えばジブリ映画トトロの女の子も「さつきちゃん」でしたっけ。

それよりカーリング女子の藤沢五月選手の方が思い浮かぶかナ?

藤沢五月選手は5月24日生まれだそうです。

「あぁ、わかった!

5月生まれだから名前が「五月」で「さつき」って読むんでしょ!」

あのねぇ、さっき言ったよねぇ...

2025年(令和七年)5月1日(木)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 30, 2025

2025年5月1日(木)

旧暦4月4日 先勝

庚午(かのえ うま)

十二直 みつ

さんりんぼう

八十八夜

潮回り 中潮

正午月齢 3.3

正午月相 3.6https://t.co/RzA9yRYibV

【明日の天気】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 30, 2025

5月1日(木)は、北日本や東日本は晴れるところが多い見込みです。一方で、低気圧が朝鮮半島付近に進んでくるため、西日本では天気が下り坂。九州や四国は雨の降り出すところが多くなりそうです。https://t.co/VXnQSdQjlX pic.twitter.com/i9CqgLp1Z5

今日の話題:「京都迎賓館は有料なのに超お得!」

京都迎賓館では20周年特別ガイドツアーを実施中です。

6月19日には芸姑・舞妓さんによる日本舞踊も拝見できると伝えています。

※ただし要予約!

🌟6/19(木)20周年特別企画🌟

— 内閣府京都迎賓館 Kyoto State Guest House (@Kyoto_Geihinkan) April 30, 2025

★「藤の間」にて芸妓・舞妓による日本舞踊披露

★正門からの徒歩での入構、お香・いけばなのしつらい

★通常非公開のお部屋を含む20周年特別ガイドツアー

抽選申込は5月14日(水)まで

お申込み、詳細はこちら↓https://t.co/WAXh5ohE1v pic.twitter.com/XI7WlXMw1Z

実は私も京都迎賓館の20周年特別ガイドツアー参加してきました。

何が特別かと言うと

来賓おもてなし時の什器などが展示されていることです。(通常はただの部屋になっています)

生け花やウェルカムの御香などは焚いてありませんでした。(当然ですが...)

【本日は休館日】

— 内閣府京都迎賓館 Kyoto State Guest House (@Kyoto_Geihinkan) April 30, 2025

✨20周年特別ガイドツアーを実施中✨

明日のガイドツアーも当日整理券を配布いたします♪

現在、全ての回で空きがございます

ご予約は前日正午までHPにて受付中!https://t.co/25tjfMnKqs#京都迎賓館 #kyotostateguesthouse #20周年 #特別 #anniversary #Special pic.twitter.com/qdkSAlf9d8

そんな特別なガイドツアー期間中の6月19日。

なんと芸姑・舞妓さんが日本舞踊を踊って見せてくれるそうです。

例の生け花やお香も焚かれているようです。

なのに料金は変わらず2,000円/人。

「めっちゃお得やん!」

というか、自分は損した気分なのですが

そんな風に損得を考えるのは迎賓館を拝観する人間として

げーひん(下品)でイカン!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-05cover.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-05cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)