4月第3週(15日~21日)になりました。

読んで楽しい気分になる話題に絞ってお届けいたします。

どうぞよろしゅうに。

※商品やお店の話題になることもありますが、#PR(商品紹介)などの広告活動は一切しておりません。

月間京都 2025年5月号(青もみじと苔庭)

特集内容

●隠れ青もみじと苔世界に憩う

●ひみつの苔庭に癒やされる

●青もみじに包まれる電車

●青もみじが素敵なレストラン

●青もみじが美しいカフェ

●青もみじのライトアップ情報

●青の季節の葵祭案内

●春から初夏の花風景情報

2025年(令和七年)4月(卯月)の話題一覧

4月21日(月):「葵祭」

4月20日(日):「三門」

4月19日(土):「神馬」

4月18日(金):「藤」

4月17日(木):「青もみじ」

4月16日(水):「バスクリン」」

4月15日(火):「斎王代」」

2025年(令和七年)4月21日(月)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 20, 2025

2025年4月21日(月)

旧暦3月24日 友引

庚申(かのえ さる)

十二直 さだん

潮回り 小潮

正午月齢 22.7

正午月相 21.1

下弦(半月)https://t.co/ZKlBRLYvFx

【21日の天気 晴れて気温上昇 九州から関東は再び夏日が続出 北は空気ひんやり】 https://t.co/4zvRem6F5R 今日21日は、九州から関東は広く晴れるでしょう。半袖でも過ごせるほどの汗ばむ陽気になりそうです。

— tenki.jp (@tenkijp) April 20, 2025

今日の話題は「葵祭」。

まだ4月ですが

5月の葵祭に向けて上賀茂神社と下鴨神社で告知の動画が掲載されました。

5月は命の芽吹くとき。

— 下鴨神社 (@kamomioyajinja) April 19, 2025

下鴨神社の御祭神は5月12日に比叡山山麓御蔭山にて新たにお生まれになり、その御神霊は下鴨神社本殿へと遷られ、御力を一層に高めらます。 pic.twitter.com/f7ceFnaI5D

いよいよです。

5月は命の芽吹くとき。

まさにそうですね。

何か気持ちが高揚してくるような気分です。

以前は上賀茂神社と下鴨神社は一体化していたと考えられていますが、

現在の葵祭では「あらみたま」様を別々にお迎えしています。

応仁の乱で上賀茂神社と下鴨神社の間に拡がっていた社の森のかなりの部分が焼失してしまったそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

葵祭ですが

学校の古文の授業では

平安時代の古典では「祭」といえば「葵祭」のことを言う。

と教しえられたかと思います。

ただ当時と言いますか、現代でも正式名称は

「賀茂祭(かものまつり)」

になります。

まぁ言葉なので、話す相手と認識が一致すれば呼称自体は重要ではないかも。

「賀茂別雷神社」も上賀茂神社ですし

「賀茂御祖神社」も下鴨神社ですしネ。

「賀茂祭」も葵祭でよいのかも。

2025年(令和七年)4月20日(日)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 19, 2025

2025年4月20日(日)

旧暦3月23日 先勝

己未(つちのと ひつじ)

十二直 たいら

二十四節気 穀雨

潮回り 小潮

正午月齢 21.7

正午月相 20.1https://t.co/PjLr9oHtTE

【今日は #穀雨】

— tenki.jp (@tenkijp) April 19, 2025

今日20日は、二十四節気の穀雨(こくう)です。

あたたかい春の雨が穀物を潤す時期で、だんだんと春は終わりへ向かい、夏が近づく頃でもあります。

気温が25℃前後のところが増えていますが、体がまだ暑さに慣れていない時期です。

こまめな水分補給を心がけましょう! pic.twitter.com/SF3u33KVVn

<今日の傘マップ>

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 19, 2025

外出時に傘を持ったほうが良いエリアを解説します。https://t.co/Ycu3C6cmiW pic.twitter.com/RqGz8g5DZX

今日の話題は「三門」。

京都の知恩院で「ミッドナイト念仏 in 御忌」が実施されました。

知恩院では1400名が参列されたと伝えています。

国宝・三門にて「ミッドナイト念仏in御忌」が開催中です。

— 知恩院 和順会館 (@wajunkaikan) April 18, 2025

木魚を叩きながら19日朝7時までお念仏を称え続けます。

どなた様でもご参加可能です!

知恩院公式Instagramでライブ配信も行っています🎥https://t.co/zTNd8JNrZx pic.twitter.com/aWkJUwq8e1

この「ミッドナイト念仏 in 御忌」、

夜空に浮かぶ国宝三門楼上にて、4月18日午後8時~翌朝19日午前7時まで法然上人のお徳をしたう別時念仏会をいたします。

というものです。

イマドキですからライブ配信され、

ネットからデジタル木魚をポチることもできます。

過去は22万人以上がライブで木魚をポチっていたそうですから

昨夜もさぞかし多くの方がネット配信で一緒に念仏を唱えていたのでは。

ミッドナイト念仏in御忌にご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました🙏

— 知恩院 和順会館 (@wajunkaikan) April 18, 2025

ミッドナイト念仏の様子を動画にまとめましたので、ご覧くださいませ😊 pic.twitter.com/aW6HsVG0tr

本日朝7時、ミッドナイト念仏in御忌が無事に終了しました。ご参列いただいた皆様、インスタライブをご覧いただいた皆様、ありがとうございました。

— 浄土宗総本山 知恩院 (@chion_in) April 19, 2025

現地には1400名の方がお集りいただき、共にお称えをいたしました。

本日は気温がかなり高くなるそうですので、お気をつけて体をお安めください🙏 pic.twitter.com/tBq2x9s4JI

さて、今日の話題は「ミッドナイト念仏 in 御忌」が実施された知恩院の「三門」です。

とにかく大きく立派な門です。

お寺の門は通常「山門」ですが、知恩院や東福寺などは「三門」と呼びます。

その理由は知恩院公式サイトに説明があります。

元和7年(1621)、徳川2代将軍秀忠公の命を受け建立されました。 構造は五間三戸・二階二重門・入母屋造本瓦葺(いりもやづくりほんがわらぶき)で、高さ24メートル、横幅50メートル、屋根瓦約7万枚。その構造・規模において、わが国最大級の木造の門で、外に掲げられている「華頂山」の額の大きさは畳2畳以上です。

一般には寺院の門を称して「山門」と書くのに対し、知恩院の門は、「三門」と書きます。

これは、「空門(くうもん)」「無相門(むそうもん)」「無願門(むがんもん)」という、悟りに通ずる三つの解脱の境地を表わす門(三解脱門:さんげだつもん)を意味しています。

昭和の修学旅行のガイドだと

高さ24m、幅50mあります。

屋根瓦が7万枚にもなるんですよ。

という説明になり

三門と言うのは「空門」「無相門」「無願門」という三つの解脱の境地を表わす門ですよ。

解脱の境地ってわかりますかぁ?

・・・ (シーン)

みたいな感じになります。

まぁ、無理ないですよネ。

修学旅行であちこち連れ回されてますから宿舎に帰って夕食食べる頃には

三門だか山門だかも記憶にありません。

「空門」「無相門」「無願門」とかは、聞いた瞬間に右耳から左耳へスルーです。

でもですよ、

それでも

「何かドデカイ門を見たなぁ」

というイメージだけはかろうじて頭の隅に映像として残っていたりします。

なので、今現在私が修学旅行の生徒さんに説明する時はイメージとストーリーでお話しするようにしています。

(数字などは、それこそパンフレットやネットで確認すればよく、

それより実物を目の前にした心や感情を揺さぶるべきなんだろうと思います)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「この知恩院の三門、大きいでしょう、

何でこんなに大きく造られていると思う?」

「お金があるからでしょ」

「偉いということを示したいからじゃ?」

「まぁ、そういう見方もアリかもしれないけど、お寺だからねぇ」

「じゃぁねぇ、大勢の人にお参りに来てもらえるように」

「良いこと言うねぇ。

偉い人も、普通の人も、阿弥陀様を信ずる人なら誰でもお入りください、みたいな意味で大きく広いかもネ。

他にはどう?」

「大きい門から入るので、ご利益も大きいですよ、みたいな」

「そうだね、でも神社じゃないのでご利益と言うより、救われる力が大きいイメージかもね。

ここは知恩院なので、阿弥陀様の慈悲の心がものすごく大きいみたいな。」

「いやいや、大きさで脅かしているかも」

「脅かす必要もないんだけど...

ただ覚悟はしっかり持たなきゃ、と自覚させる効果はあるかもね。

禅宗の厳しいお寺とかだと「覚悟を持たない者はこの門入るべからず」みたいなところもあるよ。

どうもいろんな意味がありそうだね。

じゃぁ皆さん、この門がどうしてこんなに大きいのか、

もう一度じっくり考えながら入って行きましょう!」

という感じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

なかなかに大きな三門、皆様はどう思われますか?

なかなかに大きな難問、ですネ。

2025年(令和七年)4月19日(土)の話題

<今日のこよみ>

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 18, 2025

2025年4月19日(土)

旧暦3月22日 赤口

戊午(つちのえ うま)

十二直 みつ

さんりんぼう

潮回り 小潮

正午月齢 20.7

正午月相 19.2https://t.co/6QA9iVhNZP

【19日は関東甲信で真夏日予想 黄砂にも注意 ゴールデンウィーク前半は熱中症に注意】 https://t.co/wBK3v67vaP 明日19日(土)も気温が上がり、関東甲信の内陸では最高気温30℃以上の真夏日となる所がありそうです。

— tenki.jp (@tenkijp) April 18, 2025

神馬舎に新しくやってきた白馬、カブくんの〝神馬としての名前〟を公募しています。

— 金刀比羅宮 (@kotohiranomiya) April 17, 2025

皆さまからのたくさんの応募をお待ちしています。

公募期間は、5月6日まで、です。

▼応募はこちらhttps://t.co/vdhMjvsVBB#こんぴらさん#公募 pic.twitter.com/WM38pxzlnB

ところでどうして神社に「神馬」なの?

ですが、実はよくわかっていないのです。

いつもの「諸説あり」なんです。

とは言っても神社に「神馬」は昔からのお約束事であることは間違いありません。

でもですよ、

神社で馬を育てるのは大変なんです。

生きた「神馬」がいる神社は日本全国でも数えるほどしかありません。

なので、多くの神社には木製の馬の像があったります。

それをさらに簡素化したものが板に馬の絵を描いたもの。

つまり「絵馬」!

「あぁ、だから神社に絵馬があるのか!」

もちろんこれも諸説ありデス。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都では上賀茂神社に「神馬」がいます。

上賀茂神社の「神馬」の名前は?

「カブくん」ではありませんよ。

「神山号」と言います。

この名前は代々受け継がれています。

新しい馬がきても先代と同じ「神山号」を引き継ぐわけです。

でも、上賀茂神社に来る前には別の名前でした。

このあたりの事情は金比羅さまと同じ訳です。

なお、

上賀茂神社では「神山号」に会ってニンジンをあげることもできます。

ただし出勤日があり、いつも会えるわけではありません。

「神山号」の勤務シフト表は謎ですが

- 毎月1日

- 毎日曜日

- 1月7日の白馬総覧神事

- 5月5日の賀茂競馬

は出勤日ではないかと思われます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、話を金比羅さまの神馬に戻しますが

神馬舎に新しくやってきた白馬、カブくんの〝神馬としての名前〟を公募しています。

とのことですから「カブくん」って名前ありますよね、

「カブくん」じゃダメなの?

と思われる方も多いかもしれません。

そう思われた方、「カブ」とか「カブくん」で応募してみたらいかがでしょうか?

結果、最多得票を獲得するかもデス。

きっと金比羅さまもビックリされますよ。

「ありゃぁ、名前がカブってる…」

【4月21日追記】

上賀茂神社の「神山号」の出社日が公式SNSに掲載されていました。

2025年(令和七年)4月18日(金)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 17, 2025

2025年4月18日(金)

旧暦3月21日 大安

丁巳(ひのと み)

十二直 のぞく

潮回り 中潮

正午月齢 19.7

正午月相 18.4https://t.co/bB8cQwoMtj

【18日も気温高い 九州~関東で25℃以上の夏日 東北や北海道は日本海側を中心に雨】 https://t.co/aUxOXqp81R 今日18日も、この時期としては気温が大幅に高くなりそう。

— tenki.jp (@tenkijp) April 17, 2025

令和7年4月17日#砂ずりの藤 の様子。

— 春日大社 kasugataisha shrine (@KASUGASHRINE) April 17, 2025

順調に伸びています#春日大社 #奈良 #神社 #砂ずりの藤 #藤 #藤の花 #wisteria https://t.co/AZ1dCPggPi pic.twitter.com/qS9EU5Zs3H

最初に「砂ずりの藤」の説明が必要です。

看板も立っているので春日大社に参拝されたことのある方はご存じかもしれません。

春日大社公式サイトには以下のように説明されています。

慶賀門を入った所の棚造りの藤で、5月初旬頃に花房が1m以上にも延び、砂にすれるということからこの呼名があります。ノダフジの変種といわれます。

摂関近衛家からの献木と伝えられ、『春日権現験記』にも書かれている古い藤であり、 樹齢700年以上といわれます。

では、砂ずりの藤が咲くとどうなるのか?

見たいですよねぇ?

春日大社公式SNSで昨年(2024年4月)の写真で見てみましょう!

【砂ずりの藤 】

— 春日大社 kasugataisha shrine (@KASUGASHRINE) April 24, 2024

花盛りです。

(23日午後撮影)#春日大社 #奈良 #神社 #砂ずりの藤 #藤 #藤の花 #wisteria pic.twitter.com/T38HxGD6kI

【砂ずりの藤 】

— 春日大社 kasugataisha shrine (@KASUGASHRINE) April 29, 2024

終わりに近づいておりますが、藤棚の下を通ると房の下の方は最後の紫色が残っています。#春日大社 #奈良 #神社 #砂ずりの藤 #藤 #藤の花 #wisteria pic.twitter.com/HOsnITaL8q

さて、藤といえば藤原氏。

昨年のNHK大河ドラマ「光る君へ」でも紹介されたように

春日大社は藤原氏の氏神様。

春日大社の御神紋も藤。

鹿と同じく大切なものなのです。

ちなみに、なのですが春日大社の藤というと、

私的には「藤まもり」がおススメです。

「まぁ、かわいいブドウね」

じゃありませんよ、藤です!

まったく罰当たりですゾ!

でもホント、かわいい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

とは言うものの、かわいいだけじゃないんです、藤。

「ふじ」ですから「不治の病」に通じるので病人のお見舞いには厳禁なのです。

藤は「不死」だから縁起が良いなんていう人がいますが「し」が濁っていませんので残念ながら...

藤は「ふじ」デス...怖っ!

それに藤はマメ科の植物でありながら、藤の豆(実)に毒性があるので食べられないそうです。

「藤」って木、「ふじぎ(不思議)」ですネ。

2025年(令和七年)4月17日(木)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 16, 2025

2025年4月17日(木)

旧暦3月20日 仏滅

丙辰(ひのえ たつ)

十二直 たつ

潮回り 中潮

正午月齢 18.7

正午月相 17.5https://t.co/Iex4jVYyhv

【今日17日 広く晴れて気温上昇 25℃以上の夏日地点が続出 暑さ対策を】 https://t.co/REl1CP3DgQ 今日17日(木)の日中は広い範囲で晴れる。日差しと南風の力で気温がグンと上昇。九州から関東、北陸にかけて、夏日の所が増加する予想。

— tenki.jp (@tenkijp) April 16, 2025

現在の青もみじ苑は「色付き始め」

— 【公式】北野天満宮 全国天満宮総本社 (@kitano_bunka) April 16, 2025

淡い緑色の若葉の時期は葉が透き通っております。

もみじ同士の重なりで生まれる自然のコントラストをぜひご堪能ください。#京都 #北野天満宮 #青もみじ pic.twitter.com/9Ortz4GC14

ということで今日の話題は「青もみじ」。

月刊京都も「青もみじ」を特集した5月号が発売になりました。

ところで「青もみじ」、

葉は緑色なのに、なぜ「青」なんでしょうか?

この話題、ホントに恥ずかしい告白をしなければいけません。

他人のせいにするわけではありませんが

「昔の日本では緑も青に含まれていた」

「緑と青の区別が必要ではなかった」

などの理由で緑色のもみじの葉を「青もみじ」と言う。

と聞かされていました。(他人のせいにしてるじゃん!)

なので何も考えずに「青もみじ」をそう説明したこともありました。

実際、ネットを検索するとそんな説明が今でも確認できます。

(きっとコピペしているのでしょう)

ところが!

その話、ウソみたいです。

「なんだとぉ~っ!」

改めて調べてみましたが、その話の根拠となるエビデンスは見当たりません。

考えてみれば昔は青と緑が同じ色だったなんて、誰がどうやって確認したのでしょうか?

どこかの誰かがテキトーにこじつけたのかも...しれませんネ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、お待たせしました!

なぜ緑色のもみじが「青もみじ」なのか?

正解の発表でーす!

「青もみじ」や「青菜」、「青竹」、「青りんご」などに使われている「青」は色ではありません。

「若い」、「生まれたばかり」、「成熟していない」などの意味を持つ接頭語

だそうです(形容詞みたいな働きですかね)。

なるほど、そういうことでしたか。

たしかに未熟者を「青二才」って言いますが、色とか関係ありません。

「青春」(若い人は「アオハル」って言います)も色ではなく「若さ」ですね。

あぁ...これ、ヤバイヤツだ...

自分も「昔の人は緑も青って言っていた」って言っていた!

自分が恥ずかしい...

私もまだまだ「青い」...デス(涙)

2025年(令和七年)4月16日(水)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 15, 2025

2025年4月16日(水)

旧暦3月19日 先負

乙卯(きのと う)

十二直 とづ

潮回り 中潮

正午月齢 17.7

正午月相 16.6https://t.co/gO5mSuc1om

今日は何の日

女子マラソンの日:1978年(昭和53年)のこの日、東京・多摩湖畔で日本初の女子フルマラソンの大会「第1回女子タートルマラソン全国大会」が開かれた。参加者は49人だった

ボーイズビーアンビシャスデー:1877年(明治10年)のこの日、札幌農学校(現・北海道大学農学部)教頭のウィリアム・スミス・クラークが、「Boys, be ambitious」の言葉を残して北海道を去ったことにちなむ

チャップリンデー:喜劇俳優・チャールズ・チャップリンの誕生日

【出典:Wikipedia】

今日の話題は「バスクリン」。

NHK奈良放送局の公式SNSで

葛城市の當麻寺で、仮面をかぶってぼさつにふんした人たちが境内を練り歩く伝統行事、「練供養」が営まれました。

と伝えています。

リンク先にはニュース動画も掲載されています。

奈良 #當麻寺 で伝統の練供養#葛城市 の當麻寺で、仮面をかぶってぼさつにふんした人たちが境内を練り歩く伝統行事、「#練供養」が営まれました。https://t.co/k8VHUfuGCP pic.twitter.com/HaS1AiYJxF

— NHK奈良放送局 (@nhk_nara) April 14, 2025

ちなみに「當麻寺」は「たいまでら」と読みます。

「当麻寺」と表記されることもあります。

中将姫伝説と当麻曼荼羅の寺として有名です。

NHK奈良放送局の公式サイトでは以下のように解説しています。

當麻寺の練供養は、国の重要無形民俗文化財に指定されている平安時代から続く伝統行事で、寺に伝わる国宝のまんだらを一晩で織り上げたとされる中将姫が、ぼさつに導かれて極楽へ行ったという言い伝えを再現し、毎年、中将姫の命日にあわせて営まれています。

この當麻寺の練供養は、一目でわかるように臨終時の来迎の模様を伝えています。

なので今日は「極楽往生」の話かと思いますよネ。

でも「バスクリン」の話をします。

「なんで入浴剤の話すんのよ!」

と思われるかもしれません。

でも奈良の方からすると

「なんだよ、津村順天堂知らねぇのかよ!」

となると思います。

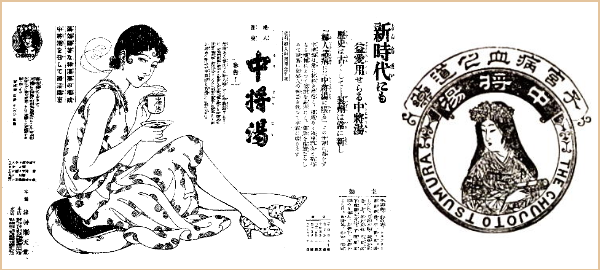

お疲れ様です!皆さんにもっとバスクリンについて知ってほしい中の人です!

— 株式会社バスクリン🛁【公式】 (@bathclin_jp) April 10, 2023

バスクリンの前身となる「津村順天堂」は、日本初の入浴剤「浴剤中将湯」を発売した会社なんです💡ご存知でしたか?

さて、ここでクイズです!

「浴剤中将湯」を発売してから約何年経っているでしょうか? pic.twitter.com/2NVkASkSDd

でも「バスクリン」の前に「中将湯」の話をしないといけませんネ。

「當麻寺」公式サイトに説明があります。

當麻寺の中之坊は、飛鳥時代に役行者さまが「陀羅尼助(だらにすけ)」を創製した和薬発祥の寺で、奈良時代には中将姫さまがこの寺で薬草の知識を学びました。

尼僧となった中将姫さまは、ある時、かつてお世話になった宇陀・ひばり山を訪れたところ、ご婦人が体の不調に悩んでいたので、その症状に合う薬草を教示したといいます。その薬草の処方が、代々、宇陀の藤村家に伝わっていました。

これが「中将湯」です。明治26年(1893)、母の実家が藤村家であった津村重舎は「中将湯」を製品化し、東京日本橋に「中将湯本舗津村順天堂」を創業しました。現在の株式会社ツムラです。

ちなみにその「中将湯」、現在でも販売されています。

「ちゅうじょうとう」と読む薬湯です。

一般の薬局やドラッグストアに置いてありますし、

バスクリンや當麻寺の公式サイトから通販で購入することもできますヨ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところでこの當麻寺の中将姫、

なんで人気があるかご存じでしょうか?

中将湯を作ったからではないんですよ、

当麻曼荼羅を一夜で織り上げたからではないんですよ、

実は早くに実母を亡くし、

継母に執拗ないじめを受け続け、

さらに無実の罪をかぶせられて切り殺されることになった、

そのエピソードをみんな大好きだからなのです!

中将姫を切ろうと刀を抜いた男がどうしても中将姫に刀を振り下ろせない場面、泣けますねぇ...(涙)。

この話は愛され過ぎて様々なバリエーションがありますが、

當麻寺で極楽往生を願う中将姫を阿弥陀様がお迎えに来るのがクライマックスです。

その模様を表現しているのが冒頭の練供養でした。

そんな中将姫のことを想いながらバスクリンを入れたお湯につかれば

まさに極楽往生した気分になれますネ。

2025年(令和七年)4月15日(火)の話題

【今日のこよみ】

— ウェザーニュース (@wni_jp) April 14, 2025

2025年4月15日(火)

旧暦3月18日 友引

甲寅(きのえ とら)

十二直 ひらく

潮回り 大潮

正午月齢 16.7

正午月相 15.8https://t.co/LSGYkshNiJ

今日は何の日

よい子の日:4=よ、15=いこの語呂合わせ

ヘリコプターの日:ヘリコプターの原理を考え出したレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日にちなみ、全日本航空事業連合会が1986年に制定

遺言の日:「ゆ(4)い(1)ご(5)ん」の語呂合わせ。

近畿弁護士会連合会が制定。2007年から日本弁護士連合会が主催して全国で実施されるようになった。これとは別に11月15日がいい遺言の日となっている

イリオモテヤマネコの日:1965年のこの日に新種であることが公表されたことにちなみ、イリオモテヤマネコの生息地である竹富町が2015年に制定

【出典:Wikipedia】

今日の話題は「斎王代」。

京都市民の2大関心事。

- 葵祭の斎王代

- 祇園祭の稚児

どなたはんならはるんやろう?

今年の斎王代は山内彩さんがお勤めになるそうです。

山内さんは京都で生まれ育ち、現在は東京芸術大学の大学院で音楽を専攻するかたわら、箏などの演奏家として活動。葵祭ではこれまで8歳で「童女」、15歳で「采女」を務めていました。会見で山内さんは斎王代としての意気込みを笑顔で話しました。

今年は東京芸大の大学院生 葵祭のヒロイン『斎王代』に山内彩さん「見に来ていただく方の思い出に残るような斎王代になれたら」 https://t.co/n9LVLa6yY9#MBSニュース #ニュース

— MBSニュース (@mbs_news) April 14, 2025

京都三大祭り 葵祭の主役 ことしの斎王代を発表 #京都NEWSWEB https://t.co/SerSKRLUOw https://t.co/SerSKRLUOw

— NHK京都 (@nhk_kyoto) April 14, 2025

なにせこの個人情報の扱いが厳しいご時世に斎王代や稚児ともなれば、

氏名、年齢、所属先など明かされてしまうツライお役目。

過去の斎王代や稚児も学校名や学年のみならず家族構成まで知られてしまう有様でした。

さすがに今年はそこまで明かされていないようです。

やれやれ...ですネ。

ちなみに

葵祭のヒロイン

葵祭の主役

と記載されていますが、これを神社関係者の方々がみたらムッとされると思います。

葵祭は上賀茂神社や下鴨神社を中心に執り行われる一連の神事ですから。

葵祭の主役といったら、それは畏れ多くも「あらみたま」さまになります。

ただ、一般的には5月15日の行列が葵祭と思われていることも事実です。

この観光協会のポスターのイメージですよネ。

\葵祭有料観覧席 本日(4/8)販売開始!/

— 京都観光Navi《京都市観光協会》 (@kyo_kanko) April 8, 2025

5/15(木)に開催される、葵祭(路頭の儀)の有料観覧席の販売を開始しました🌿

▼詳しくはこちらhttps://t.co/NHUGPsbQl6

一般席・特別席・まなび席・ロイヤルシートがラインナップ。全席、公式ガイドブック・オーディオガイド・観覧記念符付きです✨… pic.twitter.com/raVnrFk6P2

ここ数年来、葵祭のポスターは半分が斎王代のアップです。

斎王代に選ばれた方のプレッシャー尋常ではないと推察いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

実は...ですが

本来路頭の儀は勅使の行列のことですから、主役は勅使になります。

つまり葵祭の路頭の儀に斎王代は関係ないのです。

斎王代が葵祭の路頭の儀に参加するようになったのは戦後に観光目的で

斎王行列も入れてみたらどうだ?

レベルのノリだったのです。

「えーっ!ノリだったんですかぁ!」

はい、それが観光客にウケたので継続案件となり、今や

「葵祭のヒロイン」、「葵祭の主役」

というより

「葵祭の目玉」

なのでした。

つまり一連の葵祭の行事の中で

路頭の儀はかなり観光イベント化している

と言えます。

それと例の「車争い」が起きたのは葵祭の路頭の儀ではありません。

源氏物語をお読みになられた方ならご存じですが

斎王が賀茂の社にむかわれる行列に光源氏がお供された際の出来事でした。

また、「斎王」には帝に指名された血縁者がたちます。

何らかの都合があり代役をたてる際には、代わりという意味で「代」が付きます。

現在の斎王代が皇室または宮内庁から代わりを仰せつけられているかは存じ上げておりません。

といいますか、現在どころかはるか昔に斎王は廃止されていたりします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

路頭の儀に斎王代入れたの誰だい?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-05cover.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-05cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)